1. Fondo histórico

El área alrededor del Río de la Plata (el estuario formado por la convergencia de los ríos Paraná y Uruguay) es ahora una de las más densamente pobladas de América Latina.Durante gran parte del período colonial, sin embargo, fue un remanso económico y cultural. Con la prohibición del comercio directo a través del Atlántico,durante siglos solo fue accesible por un enorme viaje terrestre a través del continente austral. La importancia total de la zona solo fue reconocida con la formación del Virreinato del Río de la Plata en 1776,que comprende la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Este aislamiento histórico de los centros de poder, cultura y educación se refleja en una variedad de españoles que tradicionalmente se ha caracterizado por el anarquismo y la innovación atípica.

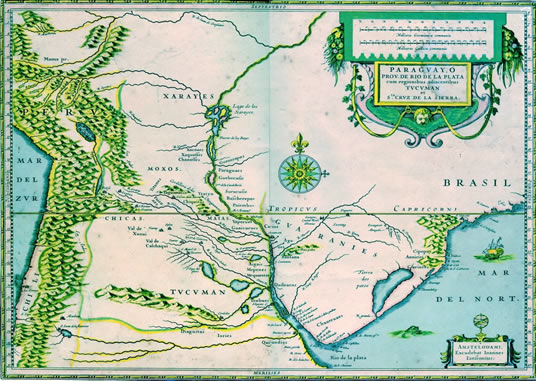

El asentamiento de Argentina se llevó a cabo desde tres puntos diferentes (véase el mapa esquemático a continuación a la derecha). En primer lugar, el asentamiento de la zona inmediatamente alrededor del Río de la Platacomió directamente de España, con la fundación de Buenos Aires en 1536 por elandalusiano Pedro de Mendoza. Cuando las tribus indígenas hostiles de las Pampas forzaron la evacuación de Buenos Aires unos años más tarde, el asentamiento fue trasladado a Asunción, a varios cientos de millas por el río Paraná. Asunción a su vez sirvió de base para el restablecimiento de Buenos Aires en 1580. A lo largo de la mayor parte de Argentina, excluyendo el noroeste, la región de Cuyo junto a Chile y las áreas de habla guaraní cerca de la frontera nororiental con Paraguay(Misiones, Corrientes, Resistencia y Formosa), Buenos Aires se considera el lugar de la variedad estándar argentina de español.

El noroeste de Argentina se estableció desde Perú, a través de Bolivia. De hecho, la ciudad principal, Tucumán (fundada en 1565), estuvo bajo la jurisdicción de la Audiencia de Charcas (Bolivia) hasta el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata en 1776. El español de esta zona se clasifica mejor con las variedades andinas de la lengua, especialmente porque esta región una vez contuvo una población significativa de habla quechua. A pesar de pertenecer geográficamente al noroeste argentino, la ciudad de Santiago del Estero (fundada en 1553) es un enclave lingüístico con características dialectales únicas. Esto se debe probablemente al hecho de que fue rápidamente eclipsado por Córdoba y Tucumán, y por lo tanto cayó en un estado de aislamiento cultural y económico, después de haber disfrutado inicialmente de rutas comerciales directas con Lima.

Finalmente, la región de los Guayos en el extremo oeste se asentó desde Chile, quedando las ciudades de Mendoza (fundada en 1561), San Juan (1562) y San Luis (1591-1594) bajo la jurisdicción de Chile hasta la creación del Virreinato de Río dela Plata casi dos siglos más tarde. Hoy en día, el habla de esta zona todavía se asemeja mucho al español de Chile central, aunque el estatus del dialecto de Buenos Aires como estándar nacional está comenzando a sentirse.

Uruguay, en contraste, tiene una historia mucho menos elaborada. Originalmente conocido como BandaOriental (la tierra al este del río Uruguay), permaneció bastante inquieto por los europeos hasta las incursiones portuguesas de 1680 en adelante.Montevideo no se estableció hasta 1726 (por españoles de Buenos Aires) y luego solo como una guarnición diseñada como parte del esfuerzo por repeler a los portugueses.A partir de entonces, el territorio fue disputado por españoles y portugueses (luego por argentinos y brasileños), hasta que en 1828 se estableció como un Estado independiente, destinado principalmente a actuar como un «amortiguador» entre Argentina y Brasil.

Alrededor del 70 por ciento de la población uruguaya vive en Montevideo, y gran parte del español en Uruguay puede considerarse una extensión del dialecto de Buenos Aires.Aparte, es decir, del discurso bilingüe fronterizo que se va a encontrar cerca de la frontera con Brasil, el legado de una larga historia de asentamiento y anexión por parte del vecino de habla portuguesa de Uruguay.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la llegada de decenas de miles de italianos a las ciudades del Río de la Plata dio lugar a un importante cambio demográfico, con residentes de origen italiano que representaban en el pico de la inmigración casi la mitad de la población de Buenos Aires y Montevideo. El interlingüismo italo-español que se nutría entre los inmigrantes italianos era conocido como cocoliche. Con mucha caricia en la literatura y en el escenario, llegó a ocupar un lugar destacado en la cultura popular, pero ahora se ha extinguido más o menos.

La inmigración de las islas Canarias a la región en los siglos XIX y XX también fue significativa (aunque las cifras nunca fueron tan altas como en el Caribe). En consecuencia, no es difícil encontrar objetos que pertenezcan tanto a ríoplatense como a Canaryspeech, un ejemplo de ello son las palabras comunes pibe ‘chico’ y piba’chica’.

2. Pronunciación

A través de la Argentina (excepto el extremo oeste) y Uruguay la/ ʝ / (fricativa palatal sonora) del español latinoamericano general es reemplazada por la fricativa apalato-alveolar, un fenómeno conocido como rehilamiento. Esta fricativa palato-alveolar se expresó tradicionalmente, es decir, como se encuentra en palabras francesas como jouer ‘jugar’ y rouge ‘rojo’. Por ejemplo, las palabras ayer ‘ayer’ y calle ‘calle’ se pronunciaban típicamente como y respectivamente, una articulación que atrae la etiqueta žeísmo. Sin embargo, en las últimas cuatro décadas , una variante sin voz,, se ha vuelto cada vez más común, las palabras que acabamos de mencionar tienden cada vez más a ser pronunciadas como y . Por analogía con la etiqueta žeísmo, este último tipo de articulación a veces se llama sheísmo.

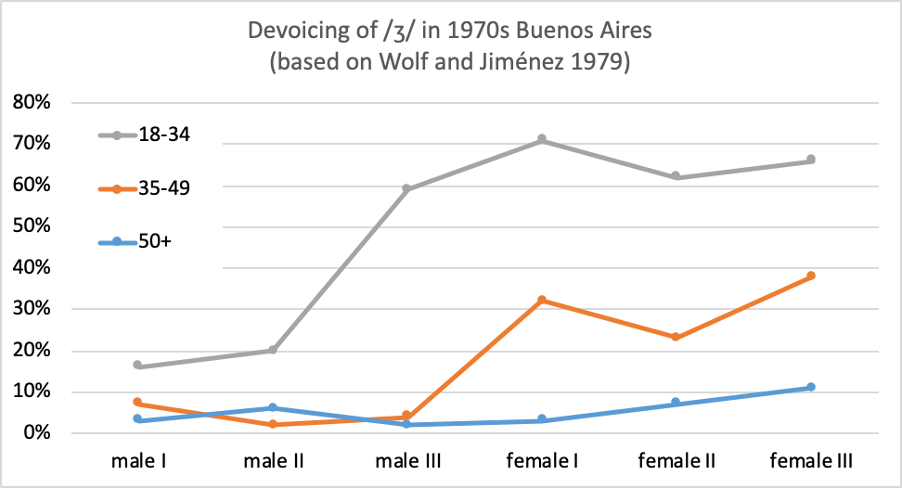

El sonido sin voz ahora parece estar desplazando a la voz en Buenos Aires (Chang 2008), aunque fuera del área metropolitana la tendencia hacia el devocionamiento parece ser menos avanzada y puede seguir siendo la variante dominante. El avance de fue presagiado en varios estudios en la década de 1970, que encontraron que el sheísmo era una característica del habla de muchos hablantes más jóvenes, particularmente mujeres jóvenes hablantes. Esto se puede ver en el siguiente gráfico, que se basa en datos de Wolf y Jiménez 1979 (los números romanos en el eje horizontal se refieren a la educación: I = primaria, II = secundaria, III = terciaria).

Los dialectos que tienen žeísmo o sheísmo suelen ser también yeístas (es decir, ll e y ortográficos corresponden al mismo sonido). En la provincia de Santiago del Estero, sin embargo, en el noroeste de Argentina, ll e y se pronuncian de manera diferente, pero la distinción no es / ~ / ~ / ~ / como en Castilla, Paraguay y los Andes. Más bien, la distinción es entre /street/ y / calle/; por lo tanto calle ‘calle’ pero ayer ‘ayer’.

La otra característica mayor del área es el debilitamiento de la / s / final de sílaba, típicamente a través de la debucalización, aunque la articulación sibilante se mantiene en partes de Santiago del Estero y en áreas del noroeste cercanas a la frontera con Bolivia. Aselsewhere in the Spanish-speaking world, the pronunciation of silable-final/s/ is a major sociolingüistic variable, the rate of weakening correlating inversamente with social class and with the formality of the speech situation.

3. Morfología

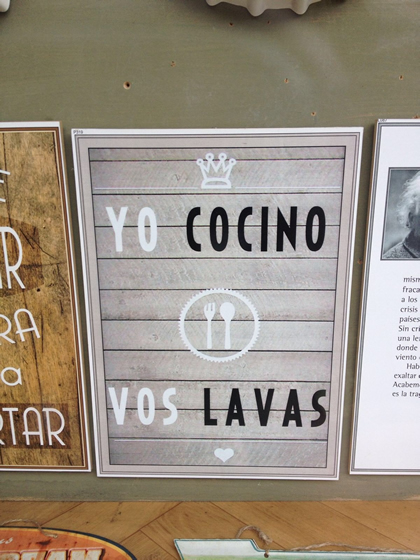

Una de las características más problemáticas del español argentino es el voseo, que es la norma en todo el espectro social. La morfología verbal asociada, en la mayoría del país (incluyendo Buenos Aires), es principalmente de tipo asimilado, aunque el subjuntivo presente y el futuro muestran una preferencia por formas verbales tomadas del paradigma tú. En la región de Cuyo y en el extremo noroeste, la morfología verbal relevante se aproxima al patrón chileno, que también incluye terminaciones disímiles. Y en la provincia lingüísticamente distintiva de Santiago del Estero, parece ser común un patrón mixto, en el que el pronombre vos ocurre con formas verbales enteramente del paradigma tú: vos cantas, vos comes, vos vives, etc.El patrón argentino estándar, con variantes menos aceptables mostradas entre paréntesis, se resume en el cuadro 1 que figura a continuación:

| -ar | – er | – ir | |

|

Pres. ind. |

cantás | comés | vivís |

|

Pres. subj. |

cantes (cantés) | comas (comás) | vivas (vivás) |

|

Imperative |

cantá | comé | viví |

|

Future |

cantarás (cantarés) | comerás (comerés) | vivirás (vivirés) |

Despite the traditional preference for root-stressed present subjunctive forms in the -ar and -er conjugations, there is some evidence (see Alvar 1996: 216)que las formas acentuadas finales (cantés etc.) son vistas de manera más positiva por las generaciones más jóvenes, lo que abre la posibilidad de que constituyan un paradigma en proceso de promoción sociolingüística.

El uso de vos en Uruguay no está tan arraigado como en Argentina. Por lo tanto, tú predomina en varias áreas del norte y en la esquina sureste del país, mientras que vos y tú compiten en gran parte de la zona intermedia. En Montevideo, la alternancia vos ~ tú es una variable sociolingüística, con muchos uruguayos atribuyendo poco prestigio a vos a pesar de usarla ellos mismos. Tales actitudes se refuerzan en la gramática prescriptiva que se enseña en las escuelas y un resultado de la posición ambivalente de vos es que las formas verbales de oxitono se usan con frecuencia con el pronombre tú, como en tú cantás, tú comés, tú vivís, etc. Algunos estudiosos (Elizaincín 1981) incluso sugieren que, en el presente indicativo, las formulaciones híbridas de este tipo representan la norma en el discurso montevideano educado. Sin embargo, las formas verbales acentuadas por raíz tienen más prestigio social en el subjuntivo actual, aunque, como en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, las formas acentuadas por terminación (cantés, comás, etc.) parecen estar haciendo incursiones entre los jóvenes.

Las tendencias imperativas que acompañan a los vos en Uruguay son las mismas que en Argentina. El uso en el pretérito también es paralelo a Argentina, ya que hay variación entre finales con y sin /-s/, siendo esta última la menos prestigiosa socialmente de las dos variantes.

4. Sintaxis

El pretérito se utiliza a menudo en español ríoplatense, donde el español estándar emplea el perfecto. Así, María no llegó podría significar «María no ha llegado» o «María no llegó».

El presente subjuntivo se puede usar en una cláusula incrustada gobernada por un verbo que se refleja para el pretérito o el imperfecto, como en (1) a continuación. Este es un texto en el que el español estándar generalmente requiere el subjuntivo pasado:

(1) Quería que lo acompañemos.

El habla vernácula en muchas partes de la región exhibe una gama de lo que podría llamarse vulgarismos (no técnicos), algunos de los cuales han sido inmortalizados en el género literario gaucho, una vez floreciente. Por ejemplo, un clítico de objeto indirecto resumptivo puede tener un pronombre sujeto como yo como su antecedente dislocado izquierdo clítico, como en el ejemplo (2) a continuación:

(2) Yo me parece que se rompió. (Cf. A mí me parece que se rompió.)

Otros ejemplos incluyen el uso proclítico de nos en el imperativo de 1a persona del plural (como en nos sentemos en lugar de sentémonos estándar) y el uso de se con una forma verbal de 2a persona del plural (como en se llevamos bien ‘nos llevamos bien’, se vamos ‘vamos’).

Una característica de los dialectos rurales argentinos que pueden provenir de la herencia canaria es la colocación del sujeto de un infinitivo antes del verbo en lugar de después de él; p. ej. al yo llegar en lugar del estándar al llegar yo ‘cuando llegue (d)’, de él saber en lugar de de saber él’si lo supiera’.

5. Léxico

Dejando a un lado el argot lunfardo de Buenos Aires y Montevideo, el español argentino y uruguayo comparte gran parte de su léxico con el resto de la zona Sur. Estos artículos incluyen pollera ‘falda’, decir macanas’ to talknonsense’, playa’ aparcamiento’, ambo’traje’ (de dos piezas). Sin embargo, existen muchos artículos que son claramente ríoplatenses. The best-known ofthese is vocative che, which is so common in Argentina that residents ofneighbouring countries refer to the Argentines as los che. Othersinclude, canilla ‘tap’, pibe ‘boy’, piba ‘girl’ (both oflikely Canary origin), añares ‘ages’ (as in Hace añares que .’It’s ages since .’), cebador ‘choke (in car)’, copetín’aperitif’, cortinado ‘curtains’, desquicio ‘chaos’, gramilla’lawn’, pileta ‘swimming pool’, quilombo ‘mess/whorehouse’, sobreel pucho ‘straight away’, yerra ‘branding ‘, tilingo’fussy/soft in the head’.

Volviendo ahora al lunfardo, la jerga de las clases trabajadoras de Buenos Aires y Montevideanas, los artículos típicos incluyen: ¡el hombre de bacán!», cafishio / cafisio «proxeneta», cana «policía / prisión», falluto «jactancioso / hipócrita», falopa «droga ilícita», fiaca «pereza», minga «no / nada», farabute «tonto/miserable», gil «tonto», menega «dinero», manyar «entender, saber», mina «mujer / novia», micho «pobre», morfar «comer», otario «tonto», sofaifa «hombre». El Lunfardo se desarrolló entre las clases sociales más bajas de Buenos Aires, desde donde se propagó a muchos videos. En su sentido original, ‘lunfardo’ era un término que se aplicaba a ladrones y carteristas, circunstancia que ha dado lugar a la opinión popular (y probablemente errónea) de que el léxico lunfardo se originó como jerga criminal. Hoy en día, el lunfardo se ha convertido en una fuente de orgullo regionalista, un desarrollo que sin duda ha sido ayudado por su uso en las letras del tango argentino.

6. Dialecto Franco uruguayo / brasileño

Los departamentos norteruguayos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Salto y Tacuarembó fueron poblados principalmente por brasileños y forman parte de un territorio que fue objeto de una disputa con Brasil hasta 1861. La frontera moderna con el vecino de habla portuguesa tiene unos 1000 kilómetros de largo y, al menos hasta hace poco, no estaba tripulada. El resultado lingüístico de esta indeterminación geopolítica es que no existe una línea fronteriza clara que marque el punto donde termina el portugués y comienza el español. Más bien, existe un continuo con elportuguero de Rio Grande do Sul (el estado brasileño que limita con Uruguay) en un extremo, el español uruguayo en el otro, y un espectro de dialectos fronterizos entre los que gravitan en diversos grados hacia el portugués o el español.

La ciudad mejor estudiada del lado uruguayo es Rivera, que está justo en la frontera. Allí, las clases superiores tienden a ser bilingües, empleando español o portugués como demanda la situación. Las clases bajas, en cambio, tienden a hablar un fonterizolenguaje híbrido que se describe mejor como portugués hispanizado o Luso-español (de ahí la designación popular portuñol). A medida que uno se adentra en Uruguay,el dialecto del fronterizo adquiere más carácter español. ‘

Las principales características lingüísticas de fronterizo son las siguientes. En términos de pronunciación: (i) la vocal /a / puede articularse en sílabas no acentuadas como una vocal central no redondeada similar a la schwa, como en portugués; (ii) las vocales nasales de estilo portugués pueden entrometerse en el sistema; (iii) las vocales medias /e/ y /o/ normalmente se elevan a sílabas no acentuadas, especialmente las sílabas finales; (iv) el lugar de la articulación de /s/ preconsonánticas puede retraerse a la posición palato-alveolar, produciendo sordera o sonora dependiendo de si la consonante siguiente es sonora o no. Algunos hablantes también pueden affricar /t /y/ d / hacia y antes , como en ‘diente’, aunque esto es raro.

En el lado gramatical, abundan los fenómenos de interferencia. Por ejemplo, afines sufijos de los dos idiomas(por ejemplo, Español-ón / Portugués-ão, Español-ero/Portugués-eiro) es probable que se alternen entre sí, al igual que las formas del artículo definido que son fonológicamente similares en las dos lenguas, a saber. Español los, la y las y portugués os, a y as.

Finalmente, la mezcla léxica es omnipresente, con palabras portuguesas como fechar ‘cerrar ‘y janela’ ventana ‘ que aparecen rutinariamente en oraciones compuestas principalmente de elementos léxicos españoles. De esta manera, es probable que fronterizo haya servido como punto de entrada para algunos de los brazilianismos que han llegado al uso general uruguayo.

Alvar, Manuel(ed.). 1996. Manual de dialectología hispánica: el español de América.Barcelona: Ariel.

Chang, Charles. 2008. ‘Variación en la producción palatina en Buenos Aires Español.’In Selected Proceedings of the 4th Workshop on Spanish Sociolinguistics, ed. Maurice Westmoreland y Juan Tomás (Somerville, Cascadilla), pp 54-63.

Elizaincín, Adolfo. 1981. ‘Sobre tuteo/voseo en el español montevideano.’ In Estudios sobre el español del Uruguay, ed. Adolfo Elizaincín (Montevideo: Universidad de la República, Dirección General de ExtensiónUniversitaria), pp. 81–86.

Wolf, Claraand Jiménez, E. 1979. ‘El ensordecimiento del yeísmo porteño, un cambiofonológico en marcha.’ In Estudios lingüísticos ydialectológicos: Temas hispánicos, ed. Ana María Barrenechea et al. (Buenos Aires: Hachette Universidad), pp. 115–135.